1.- Lago di Como, passeggiando o facendo un giro in battello è possibile godere di fantastici scorci e panorami.![lago di Como lago di Como]() Il lago di Como

Il lago di Como ha una superficie di 146 km quadrati e raggiunge 414 metri di profondità. E' il terzo lago italiano per estensione dopo quello di Garda e il Verbano.

E' un lago stretto e lungo, dalla forma di Y rovesciata, con i due rami che vanno a sud verso Lecco e a sud-ovest verso Como.

Nei Promessi Sposi il lago di Como viene decantato dal Manzoni con questi celebri versi: "Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno....".

Il bacino è composto da tre parti differenti: a sud-ovest il ramo di Como, a sud-est il ramo di Lecco e a nord il ramo di Colico (o "alto lago"), il più aperto dei tre.

I fiordi meridionali rinserrano il montagnoso Triangolo Lariano. La divisione dei tre rami è ben visibile dal Sasso di San Martino, sopra Griante. Particolarmente tipica è la costa orientale del ramo comasco, impervia e ricoperta di boschi.

2.- Puglia: antichi trulli e masserie per un nuovo turismo.![]()

Sono tra le strutture tradizionali più belle della regione, Oggi, in molti casi, trasformate in alberghi e residenze raffinate.

Ai contadini di una volta sarebbe sembrato impensabile che le masserie, che per loro significavano sacrifici e fatica, fossero trasformate in alberghi.

La Puglia contadina s'è reinventata nel giro di pochi decenni. E se un tempo lo scenario si presentava come un'immutabile campagna color grano con costruzioni abbandonate, ora è tutto un fiorire di hotel. Una rinascita intelligente.

La regione, in molti casi, è riuscita a frenare la costruzione di nuove e ingombarnti strutture ricettive e ha favorito la rinascita di ciò che già esisteva. Nel caso dei Trulli di Alberobello, come spesso succede, a capirne la bellezza sono stati per primi gli stranieri. A settembre i Trulli, Patrimonio Unesco dal 1996, hanno festeggiato i cento anni come Monumento nazionale.

3.- Il lago d'Orta o Cusio è un lago alpino del Piemonte collocato tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.![]()

Il Lago d'Orta, che si trova ad ovest del Lago Maggiore, lascia il turista con una sensazione unica ed indimenticabile grazie ai suoi panorami mozzafiato, le sue vie strette e ciotolate e la sua vegetazione.

Ad est il monte Mottarone separa il lago d'Orta dal Lago Maggiore, mentre a ovest monti alti fino a 1300 metri separano lo specchio acqueo dalla Valsesia. È il più occidentale fra i laghi prealpini, originato dal fronte meridionale del ghiacciaio del Sempione.

Contrariamente a quanto accade con molti laghi alpini, che hanno un emissario a sud, le acque del lago d'Orta escono dal lago a nord. Attraversano la città di Omegna dando vita al torrente Nigoglia che confluisce nello Strona che, a sua volta, sfocia nel Toce e quindi nel Lago Maggiore.

Al centro del lago si trova l'isola di San Giulio, di dimensioni assai contenute, che ospita nella Basilica le spoglie del santo omonimo.

4.- Bioparco di Roma, nel cuore di Villa Borghese, la natura vista da vicino.![]()

Situato nel cuore di Villa Borghese, al centro di Roma, il Bioparco nasce nel 1911 ed è uno dei più antichi Giardini Zoologici d'Europa. Oggi ospita oltre 1.000 animali appartenenti a 200 specie tra mammiferi, rettili, uccelli e anfibi ed è inserito in un contesto botanico tra i più interessanti e suggestivi di Roma con più di 1.000 alberi, alcuni dei quali rari e centenari.

Qual è il ruolo di uno zoo? Negli ultimi decenni l'antico concetto di zoo è cambiato radicalmente, passando da un luogo in cui si collezionavano animali rari ad una struttura attiva:

- nella conservazione delle specie minacciate di estinzione attraverso la partecipazione ai programmi internazionali di riproduzione in cattività;

- nell'educazione ambientale attraverso mostre, convegni, attività di sensibilizzazione per il pubblico, eventi mediatici e progetti didattici per le scuole.

5.- Puglia, un piccolo continente che non stanca mai il viaggiatore.![]()

Lo storico dell'arte Cesare Brandi, in uno dei suoi articoli raccolti nel volume Terre d'Italia, scrisse che: «La cosa più straordinaria della Puglia, è il fatto di essere come un piccolo continente, che ha una struttura a sé e una storia propria, pur essendo sempre stata integrata, spinte o sponte, alla storia d'Italia».

Quello proposto da questa guida è appunto un viaggio attraverso le tante realtà del "continente" Puglia, regione che vive, ancora oggi, tra elementi arcaici ricchi di suggestione, tradizioni, creatività e apertura verso l'esterno. Apertura che viene dal passato ed è alla base della cultura popolare pugliese: per secoli, infatti, questa terra fu la porta verso l'Oriente.

Ai tempi dei Romani, a Brundisium, finiva la Via Appia e si partiva per la Grecia; dal porto di Brindisi, nel Medioevo, si salpava per le Crociate. In queste terre sono passati Greci, Longobardi, Bizantini, Normanni, Arabi, Svevi, Francesi e Spagnoli. Ognuno ha imposto il proprio potere. Ma ha anche lasciato operte d'arte, riti, stili architettonici e di vita, abitudini gastronomiche. Gli itinerari che proponiamo toccano il Romanico e il Barocco, l'enigmatica geometria di Castel del Monte e i misteriosi menhir del Salente.

6.- I parchi divertimenti in provincia di Milano.![]() Play Planet

Play Planeta Milano

Spazio di gioco al chiuso per i bambini: scivoli, ponti, piscine di pallini. In tutta sicurezza, quindi occasione di relax anche per l'adulto accompagnatore.

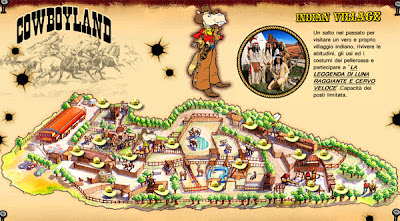

Cowboyland a Voghera (PV)

L'unico parco western dove Indiani e Cowboys, in un'atmosfera da vecchio West, saranno i vostri compagni per una giornata all'insegna della natura e dell'aria aperta.

Avrete la possibilità di conoscere e vedere gli animali dei ranch e delle praterie nord americane! Un luogo ideale per la famiglia dove trascorrere un intero giorno tra le divertenti attività dedicate soprattutto ai più piccoli.

7.- Un viaggio alla scoperta dei sapori, dei profumi e delle dolcezze della cucina marchigiana.![marche marche]()

Preparati con grande sapienza e maestria, i

dolci marchigiani sono un’autentica gioia per il palato, come le

castagnole, palline di pasta dolce fritte in olio e strutto e spolverizzate di zucchero a velo, le

beccute, pagnottine di pane dolce a base di farina e decorate con pinoli ed uva sultanina, i

caciuni, ravioloni di pasta di pane riempiti con pecorino, uova, zucchero, e scorze di limone,le

ciambelle al mosto, fatte con farina, semi d’anice, olio, zucchero e mosto d’uva appena spremuto, e la

cicerchiata, dolce tipico del carnevale, pressoché simile ai più celebri struffoli napoletani.

Le Marche sono il punto d’incontro tra le gastronomie del nord e del sud Italia. Il territorio piceno attinge a piene mani dalle materie prime di terra e di mare, aromatizzate dalle erbe odorose delle colline, dando vita così a piatti gustosi che fanno uso dei prodotti agricoli, del pesce, degli animali da cortile.

La cucina marchigiana tradizionale racchiude in sé una forte tradizione dolciaria. Gli scrocca fusi ne sono un esempio.

8.- Un viaggio alla scoperta dei sapori, dei profumi e delle dolcezze tipicamente umbre.![]()

La tradizione è alla base della Cucina umbra, con piatti non sempre poveri o popolari. Poco influenzata dalle regioni vicine, si basa essenzialmente sulla carne e sui prodotti della terra, che vengono usati sia nelle grandi occasioni sia nel pasto quotidiano.

È una cucina semplice, con lavorazioni in genere non troppo elaborate, che esaltano i sapori delle materie prime. Le radici della cucina umbra affondano nella civiltà degli Umbri prima (Etruschi per la zona tra Perugia e Orvieto) e dei Romani poi, con frequente uso di legumi e cereali.

La tipologia può essere divisa in tre grandi aree che, grossomodo, corrispondono a quelle culturali e dialettali in cui si divide la regione.

Nel Medioevo, viene recuperato l’esempio fornito dai monasteri, capaci di preparare piatti sostanziosi e saporiti, sfruttando i prodotti locali,

senza sprechi e senza abbondare. Il rispetto dei periodi di vigilia, i pasti privi di carne imposti dalla Chiesa, ha sicuramente tramandato il largo uso di

verdure, erbe aromatiche e piatti a base di pesce, pur essendo l’Umbria priva di diretto sbocco sul mare, ma ricca di generosi torrenti.

9.- Parco degli aironi cinerini, il coraggioso recupero ambientale di una vasta area precedentemente adibita a discarica.![]()

Parlare di ecologia e di recupero ambientale è diventato un po' lo sport nazionale ma passare dalle idee ai fatti è cosa più difficile: eppure, per quanto è dato da vedere, realizzabile. Lo ha dimostrato il Comune di Gerenzano che, dopo anni di impegno, ha raggiunto un ambizioso obiettivo e, infatti, adesso questo piccolo comune della Lombardia ha un parco invidiabile.

La storia del Parco degli Aironi cinerini ha una precisa data di inizio: 1994. In quell'anno, cambiata l'amministrazione, la nuova Giunta decise di interrompere l'utilizzo, da parte dell'Azienda Municipalizzata di Milano (Amsa), dell'area del proprio comune adibita a discarica a partire dal 1963. Si aprì un contenzioso giudiziario che, dopo molti anni, si concluse con la vittoria del Comune proprietario del suolo.

Il progetto si articolava su un'area di 45 ettari di superficie che configurano l'attuale parco piantumato, mentre altri 45 ettari sono quelli che, in futuro, si aggiungeranno per crearne uno ancora più grande che sarà, per tutti, un esempio tangibile di recupero ambientale. La discarica, dopo aspre e continue sollecitazioni e dimostrazioni pubbliche da parte dei cittadini gerenzanesi, fu chiusa con provvedimento del tribunale e l'area venne messa in sicurezza.

10.- Itinerario veneto, l'arte del saper vivere, prima parte.![]()

Città-monumento, ricca e vivace, dove la gente sa prendere il meglio della vita. Questa è Vicenza, punto di partenza dell'itinerario.

Il piccolo capoluogo di provincia, infatti, racchiude nei suoi monumenti, per le sue strade, nella fiorente industria e nella ricca tradizione culinaria una storia e una cultura vecchie di secoli. Non è un caso che proprio qui, l'architetto Andrea di Pietro dalla Gondola, il Palladio (Padova 1508; Vicenza 1580), abbia lasciato la maggior parte dei suoi lavori.

Visitare Vicenza significa entrare continuamente in contatto con questo grande artista che iniziò come scalpellino proprio qui, iscritto nella "fraglia dei muratori, tagliapietre e scalpellini".

Dalla piazza dei Signori, dove l'artista progettò il restauro del Palazzo della Ragione, conosciuto anche come Basilica Palladiana, i porticati e la Loggia del Capitaniate, fino al museo civico e al Teatro Olimpico, tutto ricorda, nelle linee e nel geniale uso degli spazi, il grande architetto.

La Basilica, dal nome latino che significa tribunale, è stata pensata dal Palladio con un rivestimento esterno costituito da logge. Al suo interno si organizzano mostre ed esposizioni (telefono 0444 / 323681). Bella, negli ornamenti in stile gotico manuelino, la casa di Antonio Pigafetta (alle spalle della Basilica Palladiana), il navigatore che accompagnò Magellano nella circumnavigazione del globo.

Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:

Cinque borghi marinari diventati il simbolo stesso della Liguria, le celebri Cinque Terre, e cinque santuari mariani che rappresentano il loro lato più mistico e segreto.

Cinque borghi marinari diventati il simbolo stesso della Liguria, le celebri Cinque Terre, e cinque santuari mariani che rappresentano il loro lato più mistico e segreto. Al di fuori dai flussi turistici, percorrere questo itinerario nato nel segno della fede vuole dire immergersi in una Liguria autentica e segreta, quella delle vigne affacciate sul mare, dei terrazzamenti delimitati dai 7000 muretti a secco che l'Unesco ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità.

Al di fuori dai flussi turistici, percorrere questo itinerario nato nel segno della fede vuole dire immergersi in una Liguria autentica e segreta, quella delle vigne affacciate sul mare, dei terrazzamenti delimitati dai 7000 muretti a secco che l'Unesco ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità.

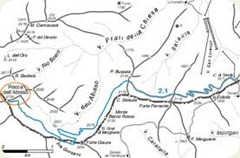

Da Carnino Inferiore (1387) si imbocca la mulattiera che sale a tornanti nel bosco.

Da Carnino Inferiore (1387) si imbocca la mulattiera che sale a tornanti nel bosco.

Da Carnino Superiore (1397) si imbocca la comoda mulattiera diretta al Rifugio Don Barbera e la si segue fin poco oltre il Pian Ciucchea (1656). A quota 1724 si stacca sulla destra il sentiero per il Colle del Pas (palina indicatrice).

Da Carnino Superiore (1397) si imbocca la comoda mulattiera diretta al Rifugio Don Barbera e la si segue fin poco oltre il Pian Ciucchea (1656). A quota 1724 si stacca sulla destra il sentiero per il Colle del Pas (palina indicatrice).

Lo storico dell'arte Cesare Brandi, in uno dei suoi articoli raccolti nel volume Terre d'Italia, scrisse che: «La cosa più straordinaria della Puglia, è il fatto di essere come un piccolo continente, che ha una struttura a sé e una storia propria, pur essendo sempre stata integrata, spinte o sponte, alla storia d'Italia».

Lo storico dell'arte Cesare Brandi, in uno dei suoi articoli raccolti nel volume Terre d'Italia, scrisse che: «La cosa più straordinaria della Puglia, è il fatto di essere come un piccolo continente, che ha una struttura a sé e una storia propria, pur essendo sempre stata integrata, spinte o sponte, alla storia d'Italia».

) e lo si percorre in direzione ovest. Dopo essere transitati per il Rifugio Sanremo (2078) e sotto la grande statua del Redentore (2164), si sale in vetta al Monte Saccarello (2200).

) e lo si percorre in direzione ovest. Dopo essere transitati per il Rifugio Sanremo (2078) e sotto la grande statua del Redentore (2164), si sale in vetta al Monte Saccarello (2200).