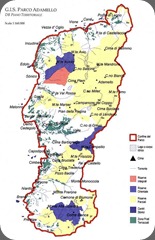

![valle del po' mappa_thumb[1]_thumb valle del po' mappa_thumb[1]_thumb]() Anche prima di affrontare la sua fortunata avventura televisiva, Soldati “operava” a stretto contatto con il territorio. Quando qualcosa lo sorprendeva, lo appassionava, rispecchiava la sua visione del mondo, ne faceva un racconto.

Anche prima di affrontare la sua fortunata avventura televisiva, Soldati “operava” a stretto contatto con il territorio. Quando qualcosa lo sorprendeva, lo appassionava, rispecchiava la sua visione del mondo, ne faceva un racconto.

Ogni città, ogni paesino descritto nelle sue pagine è un luogo concreto, tangibile, percorribile. Ogni personaggio esiste, ogni dialogo è vero, ogni pietanza riportata nelle sue pagine è stata da lui assaggiata e apprezzata.

Ci si può fidare sulla parola. Il garante è lui stesso: caro lettore, caro spettatore, caro telespettatore, sembra dire, io non intendo ingannarti più di quanto richieda quel minimo di finzione che fa un romanzo, un film, una trasmissione televisiva. Questa dichiarazione di lealtà trasmette al lettore, ma anche al (tele)spettatore, una sensazione di tranquillità e di benessere, che lo predispone volentieri alla lettura e alla visione. Il sottotitolo che Soldati volle per il suo “Viaggio nella valle del Po”, che a distanza di 50 anni esatti qui ripercorriamo, è forse il carattere principale della sua poetica: “Alla ricerca dei cibi genuini”.

![valle del po panorama_thumb[1]_thumb valle del po panorama_thumb[1]_thumb]() Fidatevi dunque, la mia pagina è sincera, quello che vi faccio vedere è vero, promette Soldati. C’è un passaggio esemplare in uno dei suoi “Racconti del Maresciallo”: “Ma lui sa che io scrivo i suoi racconti: e ci tiene, prima di tutto, a essere serio, a essere sincero”, dice Soldati del suo amico carabiniere nel racconto “Un sospetto”, ambientato a Bardonecchia. E qualche riga dopo lo stesso maresciallo precisa: “Dovrei inventare, e i’ sôn nen bôn… non sono capace”.

Fidatevi dunque, la mia pagina è sincera, quello che vi faccio vedere è vero, promette Soldati. C’è un passaggio esemplare in uno dei suoi “Racconti del Maresciallo”: “Ma lui sa che io scrivo i suoi racconti: e ci tiene, prima di tutto, a essere serio, a essere sincero”, dice Soldati del suo amico carabiniere nel racconto “Un sospetto”, ambientato a Bardonecchia. E qualche riga dopo lo stesso maresciallo precisa: “Dovrei inventare, e i’ sôn nen bôn… non sono capace”.

Poco importa se poi qua e là, nei suoi romanzi, come nei suoi film e nelle trasmissioni tv, sono disseminate piccole e innocue trappole. Quello che conta è che Soldati odia l’artefatto, l’adulterato. Nel cibo, nel vino, nella letteratura. Soldati non ha mai fatto parte dell’avanguardia, aveva in orrore lo sperimentalismo, come dimostrano i suoi interventi alle cerimonie di premiazione del Premio Pannunzio, che presiedette per anni. La sua pagina è piana, semplice, naturale, come lo scorrere del Po. Il complimento più bello glielo fece Italo Calvino, quando in una lettera a Pasolini sostenne che Soldati “scrive in italiano come i francesi scrivono in francese”. Chi conosce Zola e Balzac sa che cosa voleva dire. E non è un caso se facciamo i nomi di due scrittori dell’Ottocento.

![valle del po panorama1_thumb[2]_thumb valle del po panorama1_thumb[2]_thumb]()

Seconda Puntata

Quarta tappa: Cherasco.

![po_cherasco po_cherasco]()

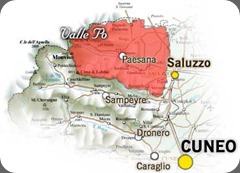

Qui si parla di carne, la carne del Piemonte, regno del bollito, ma anche del vitello tonnato e del brasato. Per affrontare un tema così importante, Soldati sceglie Cherasco, piazzaforte militare del XIII secolo, situata alla confluenza tra il Tanaro e lo Stura. Gina Lagorio, che ha vissuto qui a lungo, ha ambientato a Cherasco un romanzo intitolato “Tra le mura stellate”. Mentre si avvia sotto i portici, diretto al caffè Umberto, Soldati – che non poteva conoscere il romanzo della Lagorio, pubblicato nel ’91 – presenta Cherasco con queste parole: la città di una pace (quella del 1631) e di un armistizio (firmato il 28 aprile 1796 tra Napoleone e Vittorio Amedeo III e con il quale la Francia ottenne Nizza, Tenda e la Savoia). Cherasco è apprezzata per il suo clima e la sua posizione isolata, racconta Soldati, che nel ’57 poteva dire: “E’ rimasta intatta, com’era una volta, i portici, le botteghe, i caffè”. Oggi è così soltanto in parte, la città è cresciuta e si è modernizzata. Il caffè Umberto, la più vecchia osteria di Cherasco, c’è ancora. All’interno Soldati trova i vecchi arredi, tavoli di legno, sedie impagliate. Oltre al padrone ci sono alcuni anziani che parlano tra loro. Uno dice di essere di Torino, “sfollato a Cherasco” per l’aria buona, che definisce “la specialità del posto”. Tra gli avventori c’è anche un macellaio, che non si fa pregare per dire che “qui ci sono le carni, le più buone di tutta Italia e del mondo”. Si ottengono dal vitello a groppa di cavallo, cioè il vitello da fassone, che ha i quarti posteriori raddoppiati. È con la sua carne che si fa il vitello tonnato e il brasato, mentre per il bollito alla piemontese, sempre più raro oggi, ci vuole il bue grasso (ci sono fiere a Moncalvo, Carrù, Cuneo, Carmagnola). Cherasco è anche un importante centro per l’allevamento delle lumache, che qui si possono degustare in mille modi diversi.

Quinta tappa: Fossano.

![po-fossano po-fossano]()

Soldati è curioso di conoscere dal vivo il vitello a groppa di cavallo, “che mangia anche 5-6 uova al giorno”. Decide quindi di seguire il consiglio del macellaio e spostarsi al mercato di Fossano, dove assiste alla compravendita dei vitelli. “Ci siamo dovuti alzare alle tre del mattino, perché voi sapete che i mercati cominciano alle prime luci dell’alba”, dice Soldati ai telespettatori. La telecamera, intanto, inquadra tre personaggi dietro a un paio di vitelli. Sono il compratore, il venditore e il mediatore. Il prezzo è al chilo e a peso vivo. Quando l’accordo è raggiunto, compratore e venditore si stringono vigorosamente la mano. A quel punto il mediatore taglia un ciuffo di peli sulla groppa del vitello, che avrà così il segno del compratore. Dopodichè si passa alla pesa, dove i contraenti ricevono le bollette con il peso. Infine c’è il pagamento. Soldati fa notare ai telespettatori che è immediato e in contanti: “Mi rincresce per i miei amici banchieri, ma i contadini non si fidano degli assegni. Poche storie! Vogliono i bei bigliettoni da 10mila”. Nel ’57, i biglietti da diecimila lire erano quelle banconote grandi come lenzuoli che quasi non entravano nel portafoglio. Il mercato è vivo, gremito di gente, i vitelli ricevono continue pacche sulla groppa, le operazioni sono veloci e condotte con un linguaggio e una gestualità incomprensibili come il baseball se non se ne conoscono il codice e le regole. Oggi si possono vivere analoghe sensazioni nei giorni della Fiera del vitello grasso, che si tiene a Fossano.

Sesta tappa: Torino.

![po-torino po-torino]()

Siccome nel “Viaggio lungo la valle del Po”, una tappa tira l’altra, Soldati ricorda di aver sentito parlare per la prima volta del vitello da fassone al Cambio di Torino, che presenta come “il più antico ristorante d’Italia”. Le telecamere entrano nel ristorante di piazza Carignano, vivo e vegeto ancora oggi, dove nell’Ottocento andava a mangiare Camillo Benso di Cavour (c’è ancora una targhetta che ne indica il posto preferito, come per Hemingway al Floridita di Cuba, locale famoso per il daiquiri, un cocktail a base di rhum). Soldati sollecita l’operatore a spingersi anche nelle cucine, dove si vedono centinaia di bottiglie di vino sugli scaffali alle pareti. Poi spiega che la gastronomia piemontese deriva da quella francese, fatta di carni, cacciagione, salse elaborate. Il tutto è accompagnato con robusti vini rossi. Lo scrittore ricorda che suo padre fece al Cambio un pranzo completo a base di tartufi: “Tartufo sugli antipasti, sul risotto, sullo stufato, sulla cacciagione, insalata di funghi e tartufi e persino il dolce era a base di tartufi”. A quanto ammontò il conto, però, non lo dice.

A Torino la troupe Rai ci torna, sempre nella seconda puntata del programma, per un’altra specialità: il grissino, il famoso rubatà. “Perché il grissino fatto a Torino è il migliore di qualunque altro al mondo”, sottolinea Soldati. Non sarà un caso che nel suo unico romanzo ambientato a Torino, Emilio Salgari chiamerà il capoluogo subalpino “Grissinopoli” (il romanzo è “La bohème italiana”). Secondo Mario Soldati, il segreto del grissino torinese sta in due fattori: l’acqua di montagna e il modo di lavorarlo. “Vedete – indica – con quale tocco leggero, naturale, semplice lavorano la pasta, che viene allungata e posata sulla teglia un attimo prima che si rompa”. Per essere genuino, tuttavia, il grissino deve essere fatto a mano: “Questo è l’unico buono, non c’è paragone con il grissino fabbricato a macchina”. È questa la filosofia che guida Soldati nel suo “Viaggio”: l’industria toglie sapore al cibo, lo snatura. Spesso, anche nelle puntate successive, lo scrittore si scaglierà contro il processo di industrializzazione del paese. La telecamera inquadra le pale che infornano i grissini, poi un panettiere che ne porta un grosso pacco fuori dal grissinificio e lo dà a un ciclista per la consegna a domicilio. Questi inforca la bicicletta e si avvia per le strade del centro di Torino, la città natale di Soldati, che allo scrittore Davide Lajolo un giorno dirà: “Chi l’ama legge, nel nome Torino, la presenza di un colore squillante che non si avverte subito, il rosso. Ecco, per me Torino è qualcosa di rosso che ride”.

Settima tappa: Alba.

![po-alba po-alba]()

Il tartufo l’avevamo lasciato al Cambio, ma lo ritroviamo tra le mani di un “trifulau” nella campagna di Alba. Soldati si è spostato qui per scoprire i trucchi del mestiere. Lo accompagnano il signor Mora e un cane da tartufo, che a un certo punto fa uno scatto bruciante e, in un campicello adatto alla crescita del tartufo (in latino “Tuber magnatum pico”), comincia a scavare freneticamente con le zampe. Il telespettatore nazionale, che molto probabilmente non ha mai visto un tartufo e, meno ancora, ne ha mai sentito l’inconfondibile profumo, apprende a questo punto che il piccolo tesoro scoperto dal cane è un fungo sotterraneo, che può nascere anche a un metro di profondità nel terreno. “Sono gli alberi che fanno i tartufi”, dice il “trifulau”. I migliori sono quelli intorno alle querce, ma sono ottimi anche quelli che nascono sotto i pioppi e i salici. Il tartufo bianco, il più costoso e pregiato, si trova a settembre e ottobre, mentre il tartufo nero si trova soprattutto in dicembre. Quello rinvenuto dal cane è il classico tartufo del Perigord, il “Tuber melanosporum”. Si distingue dal tartufo bianco per il colore (quello bianco è di color legno di faggio) e per l’uso: il tartufo nero, molto meno profumato, si usa solo per le guarniture dei piatti e per il foie gras. Soldati domanda al “trifulau” come si addestra il cane da tartufo: “Si fa come si fa con i bambini a scuola, ci vuole il maestro, il cane impara poco per volta”.

Come per i vitelli di Fossano, Soldati va a curiosare anche al mercato di Alba, dove si fa la compravendita dei tartufi. “Voi sapete, cari telespettatori – dice – che il tartufo è l’alimento, in tutto il mondo, che a parità di peso costa di più”. Più del caviale, più delle ostriche. Il commerciante pesa i tartufi sulla vecchia bilancia da mercato, la stadera, consegna il prodotto e riceve anche qui in cambio un bel mazzo di bigliettoni da 10mila. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il tartufo viene sigillato ed esportato in tutto il mondo, evidentemente senza perdere il suo aroma: la telecamera Rai di cinquant’anni fa inquadra i cartoni con le etichette di Londra, New York, Bruxelles, Parigi. Gioacchino Rossini definì il tartufo “il Mozart dei funghi”. Oggi qualcuno lo chiama “l’oro bianco dei boschi”.

Ottava tappa: Carmagnola.

![po-a-carmagnola po-a-carmagnola]()

Come per Maometto e la montagna, questa volta non è Soldati che va a cercare il prodotto genuino, ma è il prodotto genuino che va da Soldati. Non avendo potuto passare per Carmagnola, Soldati ha chiesto all’amico Richelmy di portargli una cassetta di peperoni nello studio Rai di Roma. Sono belli, lucidi, sodi, esattamente come quelli che si possono trovare ancora oggi alla Sagra del Peperone. Il programma è ancora in bianco e nero, ma ce li possiamo facilmente immaginare rossi, verdi, gialli. Richelmy ne ha portate 4-5 qualità di forme diverse. “Dicono siano i migliori del mondo”, fa Soldati. C’è anche un premio internazionale: “Sì, premiano non i più grossi, ma il più resistente e il più pesante”, sottolinea Richelmy. La stagione dei peperoni (oggi è particolarmente apprezzato anche il peperone quadrato Igp della Motta, frazione di Costigliole d’Asti) va da agosto ad ottobre. C’è “il lungo”, che dà anche origine allo “spagnolino”, c’è “il pomodoro”, per la forma tonda. Il telespettatore apprende poi che “quello a quattro punte è il peperone perfetto” e che “il peperone non va tagliato con il coltello, ma aperto con le mani”. Lo si può mangiare cotto, crudo, alla brace, con la bagna caôda, con le acciughe intere, in composta, dice Richelmy. Ma anche con la fonduta. La fonduta? Mai sentito. Il fatto è che Soldati ha invitato in studio anche una contessa che dovrà preparare la fonduta valdostana. Nei suoi giri lungo il Po, Soldati non è infatti riuscito a fare conoscere questo piatto prelibato al suo pubblico di estimatori, pubblico che cresce di numero ad ogni puntata e segue i consigli di uno scrittore che potrebbe essere uno zio, lo zio Mario.

Ora questo pubblico, avrà anche la ricetta della fonduta. E non solo: le ricette dei migliori piatti saranno il punto di forza della trasmissione. La più famosa sarà quella della “salama da sugo”, che Soldati sarà spesso costretto a ripetere anche in altre trasmissioni e, in privato, agli amici più attenti. Ma torniamo alla ricetta della fonduta. Si fa con fontina d’Aosta, burro, latte e rosso d’uovo. Tutto qui. La contessa precisa che il formaggio si chiama Cervinia, perché “oggi ci sono anche fontine molto economiche che non hanno sufficiente grasso affinché la fonduta riesca”. Sempre attento ai cibi genuini, questa volta Soldati non è d’accordo: “Va bene dire semplicemente fontina”, puntualizza. La donna si mette a preparare la fonduta nello studio Rai, tagliando a cubetti fini la fontina. Il formaggio è poi messo a macerare in latte e acqua per almeno 5-6 ore. Niente sale, niente pepe. Al formaggio, dopo le sei ore, vengono aggiunte le uova a freddo: due uova (solo i rossi) e una noce di burro ogni 100 grammi di fontina (la razione per una persona). Poi si mette il tutto a scaldare a bagno maria e lo si frulla vigorosamente affinché non fili. La cottura deve durare 20-25 minuti, durante i quali l’uovo si rassoda e la fontina si scioglie. Ne esce una crema, che andrebbe completata, per chi ne avesse le possibilità, da una bella grattata di tartufo bianco. Soldati, guarda caso, ne ha uno e se lo fa servire: “Eh, cari telespettatori, l’odore del tartufo e della fontina ha per i torinesi qualcosa di poetico ed evocativo. Quanti ricordi!”

Nona tappa: Villarfocchiardo.

![po-Villarfocchiardo po-Villarfocchiardo]()

Uno dei ricordi di Soldati è un pranzo che fece molti anni prima a Villarfocchiardo, un paese situato a metà strada tra Rivoli e Susa. Il ristorante, dove torna con l’intera troupe, si chiama Giaconera. Ci andavano quasi a sbattere contro coloro che la domenica tornavano a Torino da Bardonecchia ai tempi in cui non c’era l’autostrada. Quello di Soldati, in questo caso, è un po’ uno spot pubblicitario del ristorante, che era gestito dal signor Cattaneo. La specialità che mostra in tv è, infatti, un banalissimo “pollo alla babi”. Si prende il pollo, gli si apre il petto e lo si schiaccia fino a farlo diventare brutto come un “babi” (rospo in piemontese). Poi lo si mette a cuocere sul fuoco vivo all’interno una doppia griglia. “Come cent’anni fa”, spiega Cattaneo. Poi lo si gira e lo si rigira per una ventina di minuti. Va accompagnato da un vino Carema, o da un Gattinara. Ma di vini Soldati parlerà nelle due puntate successive e approfondirà poi il tema enologico durante un altro viaggio, fatto in compagnia di suo figlio Volfango dodici anni dopo, nel ’69.

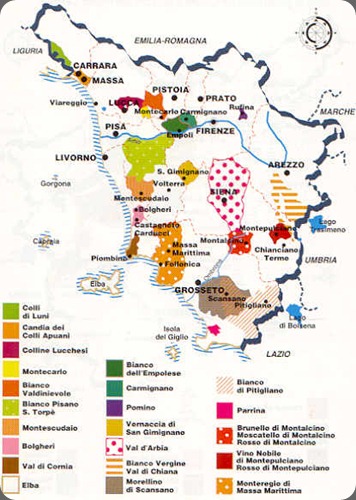

Da quel viaggio nacque un libro pubblicato dalla Mondadori che s’intitolava, non a caso, “Vino al vino. Alla ricerca dei vini genuini”. Soldati risaliva la penisola, a partire dalla Sicilia, per finire in Piemonte. Qui, con il figlio, che all’epoca era fotografo, si spingeva nelle terre dove si producevano il Carema, il Passito e l’Erbaluce di Caluso, il Lessona Sella, il Bramaterra, il Mesolone, oltre al Bianco di Morgex e lo Chambave della valle d’Aosta. Alla fine del libro Soldati concludeva con una massima: “Meglio un vino qualunque, bevibile naturalmente, in compagnia di un amico che un Romane-Conti da centinaia di nuovi franchi la bottiglia bevuto da solo. Che cos’è un vino senza gli amici? Poco più di niente”. Allo stesso modo Soldati termina la puntata dedicata alle carni, al tartufo, ai grissini, alla fonduta, al pollo e ai peperoni con l’elogio della bruschetta: “Ho mangiato qualche volta in casa di miliardari e ho mangiato male. Ho mangiato a casa di povera gente e ho mangiato magnificamente. Talvolta un pezzo di pane abbrustolito con l’aglio sfregato sopra, olio e sale diventa una cosa squisita. Che cosa vuol dire questo? Che il segreto della buona cucina è tutto qui, sta nella semplicità e nella genuinità degli alimenti. La buona cucina è uguale per tutti”.

di Riccardo De Gennaro

Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:

![]()

![valle del po' mappa_thumb[1] valle del po' mappa_thumb[1]](http://lh3.ggpht.com/-9RGPWdFIE3s/UeRFKNgmvBI/AAAAAAAAIg4/wzqdzCCefh4/valle%252520del%252520po%252527%252520mappa_thumb%25255B1%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama_thumb[1] valle del po panorama_thumb[1]](http://lh4.ggpht.com/-G_gaN054rlE/UeRFaUjyKDI/AAAAAAAAIhI/2oSTI3zkzjI/valle%252520del%252520po%252520panorama_thumb%25255B1%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama1_thumb[2] valle del po panorama1_thumb[2]](http://lh3.ggpht.com/-w_P0lmozqsY/UeRFpmrUgLI/AAAAAAAAIhY/egmru7m0TOY/valle%252520del%252520po%252520panorama1_thumb%25255B2%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![valle del po' mappa_thumb[1]_thumb valle del po' mappa_thumb[1]_thumb](http://lh3.ggpht.com/-eMShcSKclEg/UeWjZOwNctI/AAAAAAAAIks/JV96AZBwYJM/valle-del-po-mappa_thumb1_thumb_thum.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama_thumb[1]_thumb valle del po panorama_thumb[1]_thumb](http://lh5.ggpht.com/-diZaPvCvNX4/UeWjaYQmdKI/AAAAAAAAIk8/SCaSAVIBaOU/valle-del-po-panorama_thumb1_thumb_t.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama1_thumb[2]_thumb valle del po panorama1_thumb[2]_thumb](http://lh4.ggpht.com/-rBW9CXDPIH4/UeWjcRWFDzI/AAAAAAAAIlM/DD-XKy741s0/valle-del-po-panorama1_thumb2_thumb_.jpg?imgmax=800)

![valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb](http://lh4.ggpht.com/-YCQ_f5LSQ2U/UeWkKTZxF6I/AAAAAAAAIm8/Z-wfsVzbMOQ/valle-del-po-mappa_thumb1_thumb_thum%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb](http://lh4.ggpht.com/-2L010S1-Sxk/UeWkL3mLJEI/AAAAAAAAInM/PhNw74OugTE/valle-del-po-panorama_thumb1_thumb_t%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb](http://lh5.ggpht.com/-D1dMIoufM6M/UeWkOWJ-n-I/AAAAAAAAInc/DcVH4S2lLrA/valle-del-po-panorama1_thumb2_thumb_%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb_thumb valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb_thumb](http://lh4.ggpht.com/-_MNziyQ5mp0/UeWk9843fJI/AAAAAAAAIoM/RhiAVJ0wWuY/valle-del-po-mappa_thumb1_thumb_thum%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb_thumb valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb_thumb](http://lh5.ggpht.com/-uNFEE2CSoFc/UeWk_GnHT8I/AAAAAAAAIoc/3Ns6KHj3zfI/valle-del-po-panorama_thumb1_thumb_t%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb_thumb valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb_thumb](http://lh5.ggpht.com/-du691ULFwXw/UeWlBePq1TI/AAAAAAAAIos/jiE7Fr_blik/valle-del-po-panorama1_thumb2_thumb_%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb_thumb_thumb valle del po' mappa_thumb[1]_thumb_thumb_thumb_thumb](http://lh6.ggpht.com/-jcA7TihQgYo/UeWly9thEzI/AAAAAAAAIpg/Fbr7WS9r7P8/valle-del-po-mappa_thumb1_thumb_thum%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb_thumb_thumb valle del po panorama_thumb[1]_thumb_thumb_thumb_thumb](http://lh3.ggpht.com/-T2S7akbKNg8/UeWl0L_9I_I/AAAAAAAAIpw/FzzwuIddJ-c/valle-del-po-panorama_thumb1_thumb_t%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)

![valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb_thumb_thumb valle del po panorama1_thumb[2]_thumb_thumb_thumb_thumb](http://lh3.ggpht.com/-dGr06UqCLMY/UeWl1gPzP7I/AAAAAAAAIqA/TDFrcRRfvsQ/valle-del-po-panorama1_thumb2_thumb_.jpg?imgmax=800)

) risalente dalla Gola di Gouta.

) risalente dalla Gola di Gouta.

).

).