Il paesaggio - Tra Castellammare del Golfo e Trapani si nasconde uno degli angoli più magici della Sicilia: sentieri angusti e antichi ci guidano all’interno di un’oasi da sogno immersa nel tipico ambiente mediterraneo, tra alberi e arbusti sempreverdi che si inerpicano su un suolo roccioso.

L’unica cosa possibile di fronte allo splendido paesaggio dello Zingaroè stupirsi ad ogni passo per gli scorci mozzafiato: muraglioni di roccia calcarea si innalzano al di sopra di una ricca e florida vegetazione, finendo poi per gettarsi a capofitto in un mare cristallino.

Forse anch’essi intimamente incantati dalla bellezza di quelle acque che sfumano dall’azzurro chiarissimo al blu profondo e al verde.

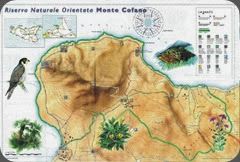

![Zingaro_map Zingaro_map]() Un mare di cui anche l’occhio nudo scorge i fondali senza difficoltà, un mare che accarezza dolcemente le spiagge bianche delle piccole calette, un mare che si insinua tra le grotte sommerse per nascondere e svelare la vita dei pesci e delle piante che lo animano.

Un mare di cui anche l’occhio nudo scorge i fondali senza difficoltà, un mare che accarezza dolcemente le spiagge bianche delle piccole calette, un mare che si insinua tra le grotte sommerse per nascondere e svelare la vita dei pesci e delle piante che lo animano.

La rigogliosa vegetazione della riservaè diventata il prediletto rifugio di uccelli e mammiferi di molte specie, alcune anche rare.

E le piccole insenature sparse su tutta la costa sono meta di pellegrinaggio estivo per tutti coloro che vogliono ritemprare corpo e mente in questo piccolo paradiso incontaminato e gelosamente protetto.

Una terra che da millenni è li, difesa e tormentata dalle rocce aspre e irte, colorata dal verde della caratteristica flora del luogo e dall’azzurro intenso delle acque, amata da uomini e animali.

![riserva_naturale_dello_zingaro riserva_naturale_dello_zingaro]() Per tanto tempo pastori e agricoltori l’hanno lavorata, l’hanno sfruttata ma mai distrutta. E questo ha fatto si che i suoi 1600 ettari di area protetta e i 7 km di costa siano ancora oggi un vero e proprio paradiso naturale.

Per tanto tempo pastori e agricoltori l’hanno lavorata, l’hanno sfruttata ma mai distrutta. E questo ha fatto si che i suoi 1600 ettari di area protetta e i 7 km di costa siano ancora oggi un vero e proprio paradiso naturale.

Divertirsi allo Zingaro:

- i lunghi sentieri della riserva sono perfetti per escursioni e trekking

- le grotte sottomarine e i sorprendenti fondali fanno la gioia dei sub

- le aree attrezzate per i pic-nic sono perfette per godersi una giornata di totale relax

- il museo delle Attività marinaree quello della Civiltà contadine narrano la storia e gli antichi riti di questi luoghi

- il birdwatching per gli appassionati.

Ingresso

Gli ingressi alla riserva sono due:

a Sud, da Scopello: ingresso principale attrezzato con strutture ricettive; percorrere l’autostrada A29 Palermo-Mazara fino all’uscita per Castellammare del Golfo. Seguire la SS 187 in direzione Trapani fino allo svincolo per Scopello.

a Nord, da San Vito Lo Capo: arrivare alla SS 187 come sopra indicato e svoltare allo svincolo per San Vito.

In entrambi i casi è necessario lasciare il proprio mezzo di trasporto negli appositi parcheggi e proseguire a piedi.

Tariffe e Apertura

- costo del biglietto: 3 euro

- ragazzi da 10 a 14 anni: 2 euro

- comitive: 0,50 euro

- visitatori al di sotto dei 10 anni: gratuito

Da Ottobre a Marzo: 8.00 /16.00

Da Aprile a Settembre: 7.00/20.00

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della Riserva Naturale Orientata della Zingaro: www.riservazingaro.it

![riservazingaro riservazingaro]()

I percorsi

All’interno della riserva sono predisposti diversi itinerari percorribili. Alcuni costeggiano il litorale mentre altri permettono di ammirare le bellezze naturalistiche dell’interno. E’ possibile scegliere fra alternative di diversa difficoltà e durata.

I rifugi

In contrada Sughero, sempre all’interno della riserva, si trovano dei rifugi in cui, previa prenotazione, nel periodo fra ottobre e maggio, è possibile pernottare.

Per informazioni sulle possibili varianti consultare il sito ufficiale della Riserva Naturale Orientata della Zingaro: www.riservazingaro.it Tel. 0924.35108

La Fauna dello Zingaro.

![OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA]()

La riserva pullula di vita: prospera grazie ai suoi piccoli abitanti e permette a loro stessi di vivere. Durante una tranquilla passeggiata, potrebbe capitarvi di incontrarne qualcuno. L’ambiente della riserva infatti, con le sue pareti rocciose, le praterie, gli alberi, gli arbusti e una gran quantità di piante di ogni tipo, è il luogo ideale per molti animali che qui trovano cibo e protezione. Insieme a numerosi esemplari della fauna tipica del luogo, la riserva ha il vanto e l’onere di ospitare alcune specie a rischio di estinzione, a cui questo angolo inviolato di Sicilia permette ancora di sopravvivere.

Gli uccelli - Stabilmente nidificano all’interno della riserva circa 40 specie diversi di uccelli, senza contare quelle che lo attraversano nel corso delle loro migrazioni. Grande vanto della riserva è l’Aquila del Bonelli, la cui protezione è stata tra i principali motivi che hanno influito sull’istituzione stessa della riserva. La progressiva scomparsa del suo habitat naturale e la sempre più scarsa presenza di cibo ne hanno infatti messo in serio pericolo l’esistenza. Ma l’aquila del Bonelli ha trovato qui tutto ciò di cui ha bisogno: nidifica stabilmente nelle zone più alte della riserva, sui dirupi e sulle pareti rocciose, e soprattutto ha a disposizione il suo cibo preferito, il Coniglio selvatico di cui la riserva abbonda. Anche la Coturnice di Sicilia gode qui delle condizioni ideali per la sua sopravvivenza, mentre le attività venatorie e i cambiamenti ambientali ne stanno mettendo a rischio l’esistenza un po’ dappertutto. E’ un fasianide endemico della Sicilia, di piccole dimensioni, riconoscibile per il collare nero che la distingue dalla specie continentale. Vive nelle zone più nascoste, fra rocce scoscese e boscaglia.

Passeggiando per i sentieri della riserva è possibile, senza molte difficoltà, veder volare il Gheppio, quel piccolo rapace dalle ali appuntite e la coda stretta, il Falco Pellegrino che scende in picchiata sulla preda e i Rondoni dalle grandi ali, abilissimi in volo ma incapaci di posarsi a terra, o ancora gli acrobatici voli nuziali del Corvo Imperiale e della Poiana. Tutto questo mentre lo Scricciolo ci allieta con il suo canto energico e vivace o mentre l’Usignolo ci stupisce per la complessa melodia di cui solo lui è capace. E poggiato su un ramo potremo riconoscere il caratteristico piumaggio blu del Passero Solitario o lo Zigolo, piccolo passeriforme dal becco sottile. E poi ancora sentire muoversi intorno a noi cornacchie, gazze, gabbiani e colombi selvatici.

Durante la notte vigilano sullo Zingaro l’Allocco, con i grandi occhi neri e il piumaggio morbido, e la Civetta, con il suo piumaggio bruno-bianco e la caratteristica testa grande e appiattita. Nelle zone più aperte è facile trovare il Saltimpalo, piccolo passeriforme anch’esso drasticamente ridottosi a seguito dello stravolgimento del suo habitat naturale, il Cardellino, specie protetta dal canto gradevole e dal piumaggio allegro, il Culbianco, insettivoro dalla livrea variabile a seconda della stagione e del sesso, le Monachelle, piccoli passeriformi dal colore fulvo. Nelle aree arbustive è stanziale il piccolo Occhiocotto, un elegante insettivoro dal piumaggio grigio e la testa nera che si riconosce facilmente per il cerchio rosso intorno all’occhio.

I mammiferi - Se mentre percorrete i sentieri meno frequentati dello Zingaro vi capita di trovare degli aculei, sappiate che essi appartengono ad uno dei tanti Istrici che popolano la riserva: animale solitario e tranquillo, ama soprattutto gli angoli più silenziosi e cespugliosi. Altri abitanti della riserva sono la Volpe e la Donnola, specializzata nella caccia a piccoli mammiferi e roditori. Il ruolo di questi predatori è fondamentale per l’equilibrio della riserva: come del resto accade in natura, l’eccessiva riproduzione di alcune specie, specialmente del coniglio e dei serpenti, è frenata dalla corretta realizzazione della ben nota catena alimentare.

I rettili - Tra tutti spicca la Lucertola siciliana, una specie esclusiva dell'Isola, lunga circa 7 cm, dalla testa grande. Si riconosce per il dorso verde con striature laterali più chiare. Vive generalmente su un suolo erboso e non ha l’abitudine di arrampicarsi sui pendii, che sono invece prediletti dal Geco e dall’Emidattilo. I numerosi cuscinetti che il Geco ha sotto le zampe gli permettono di arrampicarsi facilmente dovunque, portandosi anche a testa in giù. Molto simile alla lucertola, se ne distingue per il corpo più pieno e il colore più scuro. Il Gongolo ocellato è un piccolo sauro insettivoro che si presenta con un corpo molto allungato da cui la testa si distingue a malapena. Il suo nome è dovuto alla bordura scura che circonda gli occhi. Gli anfibi Nell’ambiente umido dei piccole rivoli superficiali, vivono il raro granchio di fiume e il discoglosso dipinto. Il Granchio di Fiumeè molto meno conosciuto rispetto al suo corrispondente marino, anche perché sta diventando sempre più raro a causa dell’inquinamento e della progressiva scomparsa dei piccoli corsi d’acqua in cui vive. E’ un crostaceo di notevoli dimensioni, con possenti chele e occhi grandi. Il Discolosso dipinto non si trova in nessun altra parte d’Italia. Simile ad una rana, ha una lunghezza media di 5 cm e una lingua arrotondata a margine libero posteriormente da cui ha tratto il nome. Fa parte delle specie che richiedono una protezione rigorosa, elencate nella Direttiva Europea 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali.

In fondo al mar - Lo sguardo rimane incantato davanti un’acqua che non nasconde ma che si lascia attraversare dai riflessi del sole per poi svelare tutti i segreti del mare di Sicilia. E così si perde, in questo fondale intricato, tra anemoni, madrepore e spugne alla ricerca dei pesci coloratissimi, delle piccole formazioni di corallo rosso e delle mille, piccole altre indescrivibili meraviglie.

Per ulteriori informazioni:

www.riservazingaro.it

www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/azforeste/Riserve/

La Flora dello Zingaro.

![riserva naturale Chamaerops_humilis riserva naturale Chamaerops_humilis]()

La riserva ha l’aspetto tipico di un paesaggio mediterraneo, inorgoglito dalla presenza di numerose specie e di importanti endemismi. Vi consigliamo la visita nel periodo primaverile, quando si può godere dello spettacolo multicolore delle piante in fiore: quando Giaggioli, Zafferani, Papaveri, Ranuncoli, Garofanini, Fiordalisi di Sicilia, Bocche di Leone e Stelline Rupestri incantano con la loro bellezza. Costruzioni sparse, antiche case coloniche oggi trasformate in musei, si nascondono tra olivi, frassini, mandorli e carrubi. Sono state individuate circa 40 specie endemiche, fra cui è d’obbligo ricordare il Limonio di Todaro.

Esclusivo dello Zingaro, è arroccato nelle parte più scoscesa, sulle rupi di Monte Passo del Lupo, a circa 700 m d’altezza. La stessa zona è di grande rilievo per essere uno degli ultimi stralci dei boschi di Leccio e sughereta, un tempo molto estesi in Sicilia ma ormai una rarità. L'inaccessibilità dei luoghi fa si che vi crescano indisturbate l'Erba Perla, il Vilucchio Turco, la Perlina di Boccone. Qui trovano ospitalità anche piccole Felci, Ciclamini e cespugli di Pungitopo, insieme ad esemplari di macchia bassa come Timo e Ginestra.

Nella riserva sono presenti molte specie tipiche del bacino mediterraneo che hanno in Sicilia ampia diffusione: il Ficodindia, albero da frutto che conta diverse varietà, il Cappero, il Finocchio marino, l’Oleandro, l’Alloro e la Malva. Nella parte alta, il paesaggio assume per ampi tratti l’aspetto di una prateria in cui è forte la presenza di erbacee che vivono bene anche in ambienti aridi. Si tratta probabilmente di una formazione che segnala la precedente esistenza della macchia mediterranea. Vi troviamo il Barboncino mediterraneo, con i suoi fiori rosso vivo, e la Disa, un'erbacea di alto sviluppo a portamento cespuglioso. Inoltre si possono ammirare numerose orchidee terricole come l’Ofride e l’Orchidea di Branciforti.

A valle di Monte Acci, si trova una zona dominata da Giunchi e Carici, i quali creano un ambiente ideale per il Discoglosso, piccolo anfibio siciliano simile alla rana, ed il Granchio di fiume. Sono infatti ambienti molto simili a quelli delle rive dei corsi d’acqua e ospitano pertanto la loro flora tipica: Salice pedicellato, Olmo canescente e Trifoglino palustre. Signora indiscussa della riserva è la Palma Nana che ne domina tutto il paesaggio con i suoi numerosi e solenni esemplari. In genere si presenta come arbusto. Ma allo Zingaro ha trovato delle condizioni particolarmente favorevoli che l’hanno fatta crescere con portamento arboreo. Unica palma che nasce spontaneamente nell’isola, risale ad un’epoca antecedente all’ultima glaciazione, quando il clima era tropicale. Nel passato era spesso usata dalla popolazione locale per produrre oggetti d’uso quotidiano come scope, cestini, stuoie. Questo spiega il perché dei suoi nomi dialettali: Giummara, Scupazzu e Scuparina.

Chi fosse interessato a conoscere a fondo la flora della Riserva dello Zingaro può consultare l’erbario che è conservato presso il Centro Visitatori all’interno della riserva.

Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:

![]()

![villa-dragonetti-de-torres7_thumb[2] villa-dragonetti-de-torres7_thumb[2]](http://lh4.ggpht.com/-M-K0QPdQfdI/Ui-cWBWATuI/AAAAAAAAJGM/tn-uTKPsFok/villa-dragonetti-de-torres7_thumb%25255B2%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![villa-dragonetti-de-torres8_thumb[2] villa-dragonetti-de-torres8_thumb[2]](http://lh5.ggpht.com/-bsXuwK687FY/Ui-cYrRfAwI/AAAAAAAAJGc/fkkXibtrnL8/villa-dragonetti-de-torres8_thumb%25255B2%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![villa-dragonetti-de-torres9_thumb[2] villa-dragonetti-de-torres9_thumb[2]](http://lh6.ggpht.com/-AySo2iuoQA4/Ui-cdC1uddI/AAAAAAAAJGs/jrmDWUThMCQ/villa-dragonetti-de-torres9_thumb%25255B2%25255D_thumb.png?imgmax=800)

![villa-dragonetti-de-torres10_thumb[2] villa-dragonetti-de-torres10_thumb[2]](http://lh4.ggpht.com/-vf-1vKewfh4/Ui-ceZevEmI/AAAAAAAAJG8/sDpy_e3sX24/villa-dragonetti-de-torres10_thumb%25255B2%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

![villa-dragonetti-de-torres11_thumb[2] villa-dragonetti-de-torres11_thumb[2]](http://lh3.ggpht.com/-boT-A1Lbpvw/Ui-cgEFTPmI/AAAAAAAAJHM/W1i4bmNH9_w/villa-dragonetti-de-torres11_thumb%25255B2%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)

Si parte dal Rifugio Allavena al Colle della Melosa (1540) raggiungibile in 40 km da Arma di Taggia. Si segue la strada sterrata ex-militare fino al primo tornante dove si imbocca la mulattiera che si stacca sulla sinistra e che conduce all'inizio del "Sentiero degli Alpini". Il Sentiero degli Alpini, in alcuni tratti scavato nella roccia, costeggia le pareti orientali del Monte Pietravecchia e raggiunge con un ripido zig-zag la Gola dell'Incisa (1685), stretto intaglio sullo spartiacque Roia-Nervia al confine tra Italia e Francia. Dopodichè prosegue a mezzacosta sotto il Toraggio fino ad incontrare l'Alta Via dei Monti Liguri (segnavia ) risalente dalla Gola di Gouta. Si svolta a destra e con una breve salita si guadagna il crinale al Passo di Fonte Dragurina (1810) alle pendici meridionali del Toraggio. Da qui si segue una labile traccia (EE, alcuni bolli rossi) fino in vetta al Monte Toraggio (1973).

Si parte dal Rifugio Allavena al Colle della Melosa (1540) raggiungibile in 40 km da Arma di Taggia. Si segue la strada sterrata ex-militare fino al primo tornante dove si imbocca la mulattiera che si stacca sulla sinistra e che conduce all'inizio del "Sentiero degli Alpini". Il Sentiero degli Alpini, in alcuni tratti scavato nella roccia, costeggia le pareti orientali del Monte Pietravecchia e raggiunge con un ripido zig-zag la Gola dell'Incisa (1685), stretto intaglio sullo spartiacque Roia-Nervia al confine tra Italia e Francia. Dopodichè prosegue a mezzacosta sotto il Toraggio fino ad incontrare l'Alta Via dei Monti Liguri (segnavia ) risalente dalla Gola di Gouta. Si svolta a destra e con una breve salita si guadagna il crinale al Passo di Fonte Dragurina (1810) alle pendici meridionali del Toraggio. Da qui si segue una labile traccia (EE, alcuni bolli rossi) fino in vetta al Monte Toraggio (1973).

Il grande magazzino cinquecentesco, dalle volte a crociera sorrette da colonne, è diventato il grande salone del piano terra, dal quale, però, attraverso due botole si può ancora accedere ad un’enorme cisterna e ad un piccolo rifugio, proprio quello in cui furono trovati fucili che risalgono al periodo risorgimentale. La suggestione del racconto fa subito pensare al periodo delle cospirazioni e dei moti carbonari, che coinvolsero marginalmente anche questi territori, e gli angoli più remoti dell’edificio appaiono luoghi ideali per incontri segreti.

Il grande magazzino cinquecentesco, dalle volte a crociera sorrette da colonne, è diventato il grande salone del piano terra, dal quale, però, attraverso due botole si può ancora accedere ad un’enorme cisterna e ad un piccolo rifugio, proprio quello in cui furono trovati fucili che risalgono al periodo risorgimentale. La suggestione del racconto fa subito pensare al periodo delle cospirazioni e dei moti carbonari, che coinvolsero marginalmente anche questi territori, e gli angoli più remoti dell’edificio appaiono luoghi ideali per incontri segreti.

Lasciata la piccola frazione di Ronzano l’itinerario prosegue verso la vicina Castelli: famoso borgo incastellato alle pendici del Monte Camicia dove la manualità e l'ingegno sviluppatisi nel corso dei secoli hanno espresso un artigianato d'eccellenza nell'arte e nella lavorazione della ceramica.

Lasciata la piccola frazione di Ronzano l’itinerario prosegue verso la vicina Castelli: famoso borgo incastellato alle pendici del Monte Camicia dove la manualità e l'ingegno sviluppatisi nel corso dei secoli hanno espresso un artigianato d'eccellenza nell'arte e nella lavorazione della ceramica.

Un'esperienza olfattiva alla scoperta dei nostri vini Partendo dal centro del paese, si segue il cartello in legno che segnala l'inizio del sentiero didattico con l'indicazione "Saltner Pratze". Il percorso si snoda per circa 1,5 km attraverso una plaga viticola che passa in rassegna tutte le specialità tipiche locali e introduce ai diversi sistemi di coltivazione.

Un'esperienza olfattiva alla scoperta dei nostri vini Partendo dal centro del paese, si segue il cartello in legno che segnala l'inizio del sentiero didattico con l'indicazione "Saltner Pratze". Il percorso si snoda per circa 1,5 km attraverso una plaga viticola che passa in rassegna tutte le specialità tipiche locali e introduce ai diversi sistemi di coltivazione. Conoscere la storia e la cultura enologica di Terlano

Conoscere la storia e la cultura enologica di Terlano